紧密结合国家发展战略和人民群众学习需求,推进高校继续教育健康发展

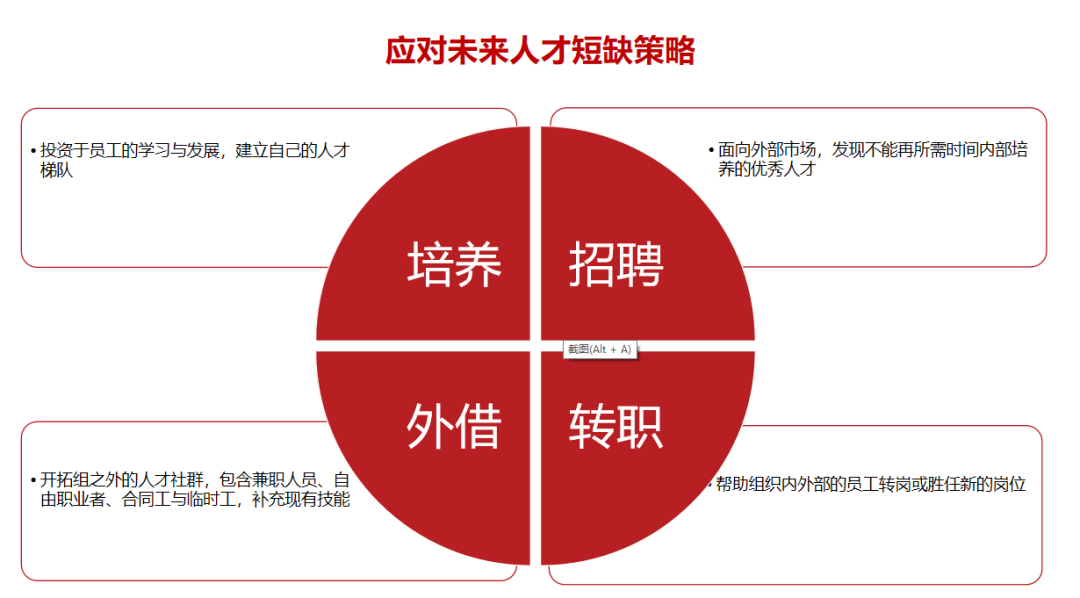

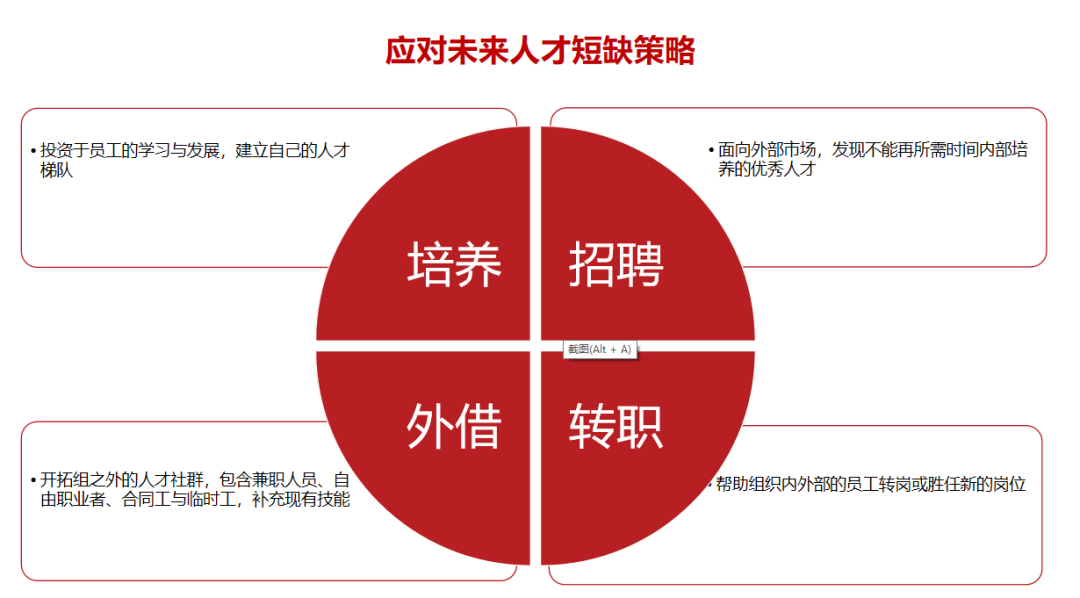

“深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”是国家经济工作重大布局。在畅通国内大循环、打造国内国际双循环的各个环节、各个领域,都离不开教育体系尤其是高等教育体系人力资源输送。服务“双循环”发展新格局,为国家提供相应的人力资源支持,拉动内需,形成教育国际交流与合作新局面,成为当前高校继续教育刻不容缓的任务。2018年10月15日,《2019年世界发展报告:工作性质的变革》指出:从全球范围来看,尽管技能劳动力的供给量大大增加了,教育的私人回报率依然高居不下,每年约9%。高等教育的年回报率几乎达到了15%。掌握了更高级技能的个体正在更好地利用新技术带来的契机,从而适应工作性质的持续变革。报告强调,离开学校之后再进行继续学习、终身学习的重要性,包括对持续变革和发展、高阶认知技能培养、提升人力资源的极端重要性。2018年,《全球人才危机的警钟已敲响》报告:预计到 2030 年,技能型劳动力将出现严重的供不应求现象,全球将面临 8,520 万人以上的人才缺口,可能导致8.5万亿元美元年收入的损失,相当于德国和日本GDP的总和。受全球经济增长、人口趋势、劳动力技能欠缺和移民政策收紧的影响,即使技术进步促成了生产力的突飞猛进,也不足以化解人才危机所带来的影响。《2021年人才短缺报告》指出:全球范围人才短缺创15年新高,中国大陆创6年新高。中国大陆的人才短缺创六年调查来的最高水平,创造力和原创力方面的技能最稀缺。2021年,中国大陆地区28%的企业面临人才短缺困扰,比2019年上升了12个百分点。六大行业和九大城市与区域的雇主均预期增加员工人数。其中,大型企业的雇佣预期最强健,净雇佣前景指数为+39%。根据“双循环”、终身学习体系建设、人力资源强国建设等战略任务,高校应努力承担相应的工作职责和任务:

1.办好高等继续教育,把培养多样化应用型人才,服务社会经济发展作为重要使命,让更多城乡劳动者接受高等教育。2.服务“双循环”发展新格局,拉动经济内需,扩大就业范围,为国家提供相应的人力资源支持。3.服务“一带一路”倡议,搭建平台、对接需求,开展多样化的技术技能培训和学历继续教育。4.服务“中国制造2025”,面向新一代信息技术产业、机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等12个重点领域和金融财政、现代物流、电子商务、旅游等现代服务业领域,以更新知识、掌握先进技术、提升专业技术水平为主要内容,实施多样化的继续教育培训项目,培养培训急需紧缺人才。5.服务国家六类人才队伍建设(党政、企业经营管理、专业技术、高技能、农村实用、社会工作)社会重点领域五类人才(宣传思想文化、医药卫生、防灾减灾、教育、政法),发挥主力军和主渠道作用。6.服务“健康中国”,加强全科医生、中医药事业传承与发展等人才队伍培养,培育医疗卫生人才。7.服务行业企业转型升级,为区域经济社会发展提供智力支持和人才支撑。8.服务“新农村建设”,对接区域乡村振兴需求,开展实用性的农村实用技术培训,促进农业经济发展和农村基层组织建设。9.面向边疆、老少边穷地区提供各类教育服务,为促进教育公平、精准扶贫做出积极贡献。10.服务“军民融合创新”战略,面向现役、退役军人提供学历与非学历继续教育,利用现代信息技术开展专业化、系统化的教育服务,构建形成时时学、处处学、人人学、终身学的军地两用人才培养新格局,推动部队现代化建设。11.探讨推进继续教育学习成果认定、积累与转换制度。12.继续推动“高校继续教育数字化学习资源开放与在线教育联盟”工作,深入推进现有35个E行动计划,启动新的行动计划。13.推动继续教育与职业教育相融合,开展高层次职业技能培训。

始终坚持人才培养和教育教学高标准要求,推动高校继续教育高质量发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求。准确把握“十四五”时期教育改革发展宏观形势,深刻认识我国进入高质量发展阶段的新特征、新要求,构建高质量的继续教育体系成为今后发展的重要目标。我们必须要在供给能力和服务水平上下功夫,在质量上下功夫,严把教育质量关,遵循教育规律办学,把培养合格人才作为一切工作的出发点和落脚点,让学习者学有所值、学有所用,这也是高等继续教育可持续的发展根本。高校要按照高校标准、职业标准、国家标准等新的质量标准建立健全与学校定位、品牌、人才培养规格相适应的继续教育质量标准体系,与学校质量相匹配。要建立构建涵盖招生、教学、毕业等人才培养各环节全过程、全方位的质量监控体系。(二)根据新的人才培养标准和要求,科学合理设置专业和课程体系高校要抓住改革的要害,在建好课程、设好专业上下大功夫,紧密结合社会转型发展、产业结构优化升级的需求,优化专业和课程体系,遴选优质资源,淘汰老旧资源。服务在职从业人员的职业发展需要,探索专业学历教育和职业能力教育相结、在线理论学习和线下实训相结合,职前职后一体化的人才培养模式;以信息化促进教学、管理和服务的改革与创新,形成多种方式运用的混合教学模式。强化实践环节,重视高新技术、职业技能、实习实训等教学内容建设;加强实训实习基地建设,创新虚拟实验条件和仿真实训资源,强化实践教学师资建设和建立实践教学评估制度。建设支撑校内网络学习、校外网络远程教育的基础设施和环境。加强综合管理的信息化系统平台建设,完善选课、学习、考试、毕业论文(设计)等环节的信息化管理,形成过程性评价与终结性考核相结合的学习评价机制。

积极探索继职融通、产教融合,促进高校继续教育创新发展

高校应紧跟国家部署,考虑国家需求,积极配合,服务决策,做好以下工作:1.面向具有接受高等教育意愿的社会成员开展相应的学历继续教育,不断提升社会成员的受教育水平;面向在职从业人员,以及有创业、择业、转岗需求和失业人员、就业困难人员等开展相应的岗位能力和职业技能培训,提升社会成员的就业能力、岗位适应能力、创新能力等;面向各类社会成员开展形式多样的道德规范、文明生活、文化休闲和健康教育等社会生活教育,服务全民终身学习。(1)强调以质量为核心的内涵发展。发展方式转变,粗放式、外围延伸、要素驱动的发展模式转为特色发展、优势发展、协调发展、人无我有、人有我优的发展模式,进而助推服务学校一流大学和一流学科建设。(2)强调以优化结构为重点的供给侧改革。教育的供给和教育资源更加灵活、便捷、开放,资源配置方式和机制更加合理,办学体系、管理体系、管办评各司其职,建设新的治理体系。(3)强调以促进公平为目标的全纳教育推进。保障民生,助推学习者职业能力提升,就业、创业能力的培养;学习成果积累与转换,人才成长通道逐渐畅通。(4)强调以创新为动力的可持续发展机制建设。以信息技术助推教育教学模式改革创新,人才培养模式更加多样化、个性化、终身化、订制化。产教融合、合作育人,教育链、人才链、产业链、创新链有机结合。以应用性、职业技能型、复合型的人才培养为重点,充分考虑国家需求,加强顶层设计,优化专业设置和课程体系建设,避免专业课程体系普教化,在人才培养体系中,要加强实验、实践、实训环节。1.积极探索推进继职融合、产教融合,推动教育链、产业链、人才链、创新链有效衔接,探索“双师型”教师队伍建设。2.推进校企合作,与行业企业共建共享实验、实践、实训课程,建设一批继续教育示范基地和数字化资源研发基地。3.与行业企业共建联盟,共建人才培养标准、专业、课程体系,共享行业企业的特色课程和师资资源。

(一)产教融合是职业教育的关键,是职业教育发展的根本途径,需理清以下几个问题:第一,“融合”意味着要打破职业教育举办体制中各自为政、甚至相互抵触的不协调,以及各种矛盾与冲突的现象,职业教育院校与相关行业企业之间才能够形成休戚与共、良性互动的融合。第二,“融合”意味着职业教育办学体制中人才模式的改革,特别是技能型人才培养链的改造与重构,它类似于所谓新型学徒制的模式,但却是它的“升级版”。第三,“融合”体现了职业教育治理体系的改革走向。长期以来职业教育的治理体系是一种具有某种“政府/学校”之间相互作用的二元结构,改革的主要内容也就是在政府管理部门与学校间放权与自主权之间的磨合,以至于形成了某种彼此之间博弈的局面。而产教融合则突破了传统的二元结构,发展为“政府/学校/企业”之间的三元结构,职业教育的发展获得了更大的空间,有了更多合法的争取资源的途径。第四,不同的行业与产业发展对产教融合也有着不同的要求。劳动密集型产业与企业、技术密集型的产业与企业,外向型的行业与企业,以及资本密集型的产业与企业等,对技能型人才的需求都是非常不同的。所以,产教融合也应该具有不同的形态与着力点。以信息化与数字化发展中的技术密集型行业与企业为例。这种高科技行业与企业对技能型人才的需求已经形成了与以往非常不同的聘任标准,更注重创造性思考、决策性思考、解决问题的思考、想象力、学习能力以及逻辑能力等。随着人工智能的发展,生产活动中某些重复性、程序性的工作,技能与岗位很可能被机器人所替代。越来越多有条件的工作场景将为人工智能所覆盖,智能化逐渐延伸和扩展到越来越广泛的领域,数据也成为新的资源,甚至是资本的新形态。这种变化对学校的产教融合提供了新的空间,也为学校的学科与专业建设,以及课程体系与教学内容的变革,提供了新的导向。做好职业教育类型特色的顶层框架体系设计,建立深度的产教融合、一体化的产学研人才培养体系。课程体系、专业设置、实践实验等设计要体现“职业性”,充分整合高校的优质教育教学资源(包括学科专业、师资等),增加一些符合本科职业教育定位的理论课、拓展课,确保学习者的可持续发展。(一)产教融合是职业教育的关键,是职业教育发展的根本途径,需理清以下几个问题:第一,“融合”意味着要打破职业教育举办体制中各自为政、甚至相互抵触的不协调,以及各种矛盾与冲突的现象,职业教育院校与相关行业企业之间才能够形成休戚与共、良性互动的融合。第二,“融合”意味着职业教育办学体制中人才模式的改革,特别是技能型人才培养链的改造与重构,它类似于所谓新型学徒制的模式,但却是它的“升级版”。第三,“融合”体现了职业教育治理体系的改革走向。长期以来职业教育的治理体系是一种具有某种“政府/学校”之间相互作用的二元结构,改革的主要内容也就是在政府管理部门与学校间放权与自主权之间的磨合,以至于形成了某种彼此之间博弈的局面。而产教融合则突破了传统的二元结构,发展为“政府/学校/企业”之间的三元结构,职业教育的发展获得了更大的空间,有了更多合法的争取资源的途径。第四,不同的行业与产业发展对产教融合也有着不同的要求。劳动密集型产业与企业、技术密集型的产业与企业,外向型的行业与企业,以及资本密集型的产业与企业等,对技能型人才的需求都是非常不同的。所以,产教融合也应该具有不同的形态与着力点。以信息化与数字化发展中的技术密集型行业与企业为例。这种高科技行业与企业对技能型人才的需求已经形成了与以往非常不同的聘任标准,更注重创造性思考、决策性思考、解决问题的思考、想象力、学习能力以及逻辑能力等。随着人工智能的发展,生产活动中某些重复性、程序性的工作,技能与岗位很可能被机器人所替代。越来越多有条件的工作场景将为人工智能所覆盖,智能化逐渐延伸和扩展到越来越广泛的领域,数据也成为新的资源,甚至是资本的新形态。这种变化对学校的产教融合提供了新的空间,也为学校的学科与专业建设,以及课程体系与教学内容的变革,提供了新的导向。做好职业教育类型特色的顶层框架体系设计,建立深度的产教融合、一体化的产学研人才培养体系。课程体系、专业设置、实践实验等设计要体现“职业性”,充分整合高校的优质教育教学资源(包括学科专业、师资等),增加一些符合本科职业教育定位的理论课、拓展课,确保学习者的可持续发展。